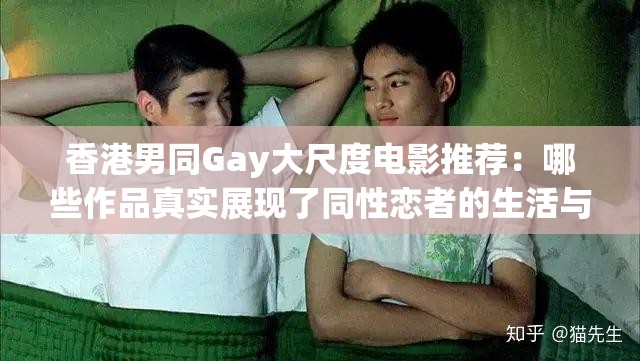

香港男同Gay大尺度电影推荐:哪些作品真实展现了同性恋者的生活与情感?

在香港电影黄金时代的大银幕上,同志群体的身影始终游走在主流叙事的边缘。从1997年王家卫春光乍泄在戛纳电影节引发轰动,到2020年叔·叔入围柏林电影节全景单元,香港同志电影用25年时间完成了从猎奇窥视到人文关怀的蜕变。这些镌刻着港岛独特印记的作品,不仅展现了霓虹灯下的禁忌之爱,更撕开了华人社会最隐秘的情感褶皱。

世纪末的银幕革命:同志叙事的破冰时刻

1990年代的香港电影院正经历着类型片大爆炸,春光乍泄却在喧闹中开辟出截然不同的美学维度。王家卫用每秒24格的胶片记录下布宜诺斯艾利斯的潮湿空气,黎耀辉与何宝荣在异国旅馆的抵死缠绵,让同志情感首次摆脱了港产片惯用的喜剧化处理。那盏印着伊瓜苏瀑布的台灯,既是两个破碎灵魂的救赎图腾,也隐喻着回归前港人身份认同的集体焦虑。

关锦鹏1998年的愈快乐愈堕落则展现出更尖锐的社会批判。影片中阿哲与冯伟的同志恋情与异性婚姻形成镜像对照,九龙城寨的逼仄空间里,角色们在情欲与伦理的钢丝上摇摇欲坠。导演刻意模糊性别界限的叙事策略,让观众不得不直面传统家庭观念的虚伪性。当曾志伟饰演的司机在青马大桥上撕心裂肺地哭喊,香港电影史上首次出现了同志角色作为叙事主体的情感爆发。

这些早期作品引发的文化震荡至今仍在回响。当年基佬四十上映时,导演舒琪不得不在街头派发问卷收集观众反馈,而如今翠丝中姜皓文的女装表演已能引发关于性别流动性的全民讨论。这种转变背后,是香港社会对性少数群体认知度的显著提升。

新千年的多元图景:同志电影的范式转型

当蓝宇在2001年横扫金马奖时,观众惊讶地发现同志故事可以如此纯粹动人。刘烨与胡军的眼神交缠中,没有猎奇与悲情,只有两个灵魂在时代洪流中的相互取暖。胡同里的自行车后座、工地上的深情相拥,这些日常化的场景消解了同志情感的"特殊性",展现出普世性的情感共鸣。

近年来的香港同志电影更展现出惊人的题材突破。叔·叔将镜头对准老年同志群体,茶餐厅里的虾饺与叉烧包,公园长椅上的手指轻触,这些极具岭南生活质感的细节,解构了传统认知中同志情感的年龄界限。导演杨曜恺用克制镜头语言,让两个花甲老人在家庭责任与自我实现间的挣扎显得愈发揪心。

女性导演的加入为同志叙事注入全新视角。蝴蝶中何超仪与田原的禁忌之恋,透过DV手持摄影的晃动画面,将少女情欲的躁动与压抑展现得淋漓尽致。这种性别视角的转换,打破了男性凝视下的同志形象建构,展现出更丰富的性别光谱。

禁忌与真实的博弈:港产同志电影的文化坐标

在香港电检制度的镣铐下,导演们创造出独特的编码系统。美少年之恋中冯德伦与吴彦祖的浴室戏,通过镜面反射与蒸汽氤氲完成情欲书写;永久居留用科幻外衣包裹同志生死恋,在时空穿越中探讨爱的永恒性。这些艺术化处理既规避了审查风险,又拓展了同志叙事的表达维度。

真正撼动社会的,是这些电影引发的现实回响。当叔·叔中阿柏在儿子婚礼上悄然离席,无数观众在黑暗中流下热泪。这种情感共振推动香港平权运动进入新阶段,2018年同志游行参与人数突破1.2万,彩虹旗帜飘过维港两岸。

作为东西方文化的混血儿,香港同志电影既保有霸王别姬式的东方美学意蕴,又吸纳了断背山式的西方叙事技巧。这种独特的文化杂交性,使其成为观察华人同志生存境遇的最佳样本。

从油麻地警署到重庆大厦,从庙街夜市到中环摩天楼,香港同志电影将这座城市的地标转化为情感容器。当春光乍泄的瀑布声在耳边回响,叔·叔的茶香在鼻尖萦绕,我们终于明白:银幕上的每一次禁忌突围,都是对人性真实的深情触摸。这些镌刻着港岛记忆的影像,终将在华语电影史上留下不可磨灭的彩虹印记。